秋色紫蓬山

袁文长

秋天是一个容易滋长愁绪的季节,尤其是在秋雨连绵的日子。今年我出发去紫蓬山正下着软软的细雨。

车从政务区出发,沿翡翠路转繁华大道一路西行。合肥的秋天原本少雨,忽然下起雨来,尽管天空朦朦胧胧的,但空气还不算浑浊,甚至有些许提神的凉意。车过华南城工地,窗外高楼隐去,一大片一大片裹着绿色的林木迎面扑来,且起起伏伏,簇簇相携,隐约中可见逶逶迤迤的紫蓬山。

上世纪70年代初,我在肥西花岗中学读书时的一次秋游,目的地是李陵山。我当时并不知道李陵山就是紫蓬山。从花岗中学出发,向西一条羊肠小道,过太平庵,经桃园大队,到叶岗,转吴山口,翻过狼大山,便到了千山洼。千字山和李陵山南北相向,并峙而立,两山相夹崎岖狭长。可能还是一颗童心,我从千山洼仰面雄伟高大的山峰,从凝固的绿色中感觉到山的深邃和幽暗。笔直高大的银杏树似乎是一部森林的巨著;形态各异的一丛丛松树好像是图书馆内分藏的典籍;结结构构、散散乱乱的蓬藤的手似乎是城堡中丢弃的用来捆扎古董的绳索。只是松树与蓬藤之间偶然探出身来的一株株枫树,因高举出鲜红的叶子,而使整个山峦透出刺眼的生命力。阳光在林木中纵横交错,给人以冰冰凉凉的感觉,天空如凝脂一样深蓝,似乎永远地映衬着泛出紫色的山体。山鸡也是紫色的,间或的鸣叫声又多了几分迷离。当时,我没有登山,同行的家住山下的小伙伴告诉我,山上原本有庙,1969年,一群红卫兵上山一把火焚毁,残存的大王庙被林场用作办公室,整个山顶阴森森的,不适合孩童山上戏游。

上世纪90年代初,我在肥西县委办工作,因植树造林绿化荒山的中心工作,在一个晴朗的秋日,我从上派乘坐北京吉普,沿着上小路穿过烧脉岗,到农兴街东头,向南,沿山岗碎石路到紫蓬山。这个时候,李陵山在官方文字中全被紫蓬山取代。吉普车的驱动性很强,尽管山路坑坑洼洼,时而还有沟涧阻隔、残树枯藤挡路,我们很快到了设在紫蓬山山脊靠北边的一个山腰上的造林指挥部。山上树木稀疏,间或有几棵松柏,既不成群,也看不出绿色,倒是山坡上造林大军竖起的红旗鲜艳夺目。向北俯瞰堰湾水库,水波中游荡的白云似乎成景;向东连绵的道士山葱绿中显得有些陈旧。而向南,李陵山峰却像一块绿色的卷帘,远远地向周公山、大潜山展去,起伏的绿浪,因秋色沾染而绿中泛红、泛黄并透出紫色,愈发显得肃穆庄严。当时紫蓬山的绿化主战场是山体向北延伸的岗丘,因为采石和乱伐,这一走势的林木退化十分严重,如不及时补绿,可能会造成新的绿色浩劫。在这次大规模植树造林行动中,肥西县也在谋划紫蓬山西庐寺的复建,并以此打造紫蓬山国家级风景区。

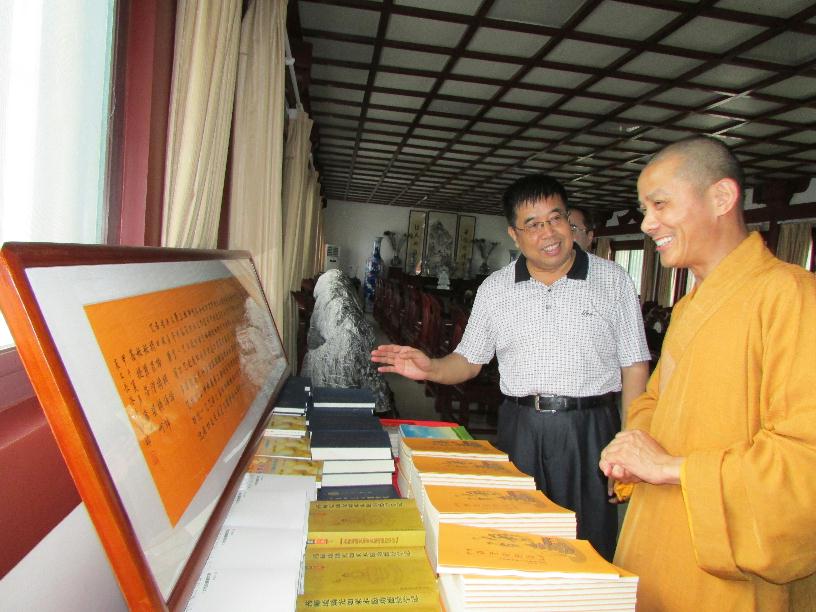

我这一次上紫蓬山是因西庐寺主持界心相约,打算为西庐寺文化建设商谈相关事宜。为了这次上山,我提前翻阅了有关紫蓬山和西庐寺的一些文献。从李恩绶《紫蓬山志》、苏有传《紫蓬山轶话》中,我了解了紫蓬山的历史;从市旅游部门主编的旅游丛刊中,我详解到了紫蓬山的当今。紫蓬山作为国家4A级风景名胜区,无论是从文化遗存,还是自然景观,都是实至名归的。尤其是肥西县因势而变,及时在紫蓬山区设立紫蓬山风景区管委会和改农兴镇为紫蓬镇,并使管委会和镇政府职能作明确的分工,为紫蓬山的建设和发展提供了人财物和政策支撑。然而,现存的这些文字,却没有一处准确说出紫蓬山名称的由来。这就为我上山增添了些许的愁绪。

嘉庆《合肥县志》卷四山水志记载:紫蓬山,在城西南七十里,一名李陵山,旧志云:肥水出焉,上有李陵庙。今肥源已湮。作为李陵山,其名因李典建李陵庙和李典墓葬于此,而有两种说法,姑且不论,可以考证的是从魏晋以来,山峰下有李典墓,山峰上有李陵庙的这座山,叫李陵山,是没有争论的。况且,千百年来老百姓口口相传的只有李陵山之名。那么紫蓬山又缘何而来?多种文献资料无一例外的表述:据民间传说,“紫蓬山”之名是取和尚紫色袈裟及蓬莱仙岛的首字而得名,寓其“迎紫气赴蓬莱”之意。紫蓬山的山门上有一副对联:“紫气东来丛林千古毓锦秀;蓬莱西去大众十方仰福像”。如果这个传说可信的话,紫蓬山的名称应在西庐建庙以后,佛教氛围在山上十分浓厚之际。西庐寺何时建造?嘉庆《合肥县志》古迹寺观卷中,没有西庐寺条目,仅在李陵庙条目中载有,“西其为西庐禅院。顺治初,僧鉴融建。”《紫蓬山志》刊原西庐寺三惺方丈撰文曰:“到李唐间始赐额曰‘西庐寺’……清康熙年间,我始祖鉴融智公,卓锡于此,乃大修梵刹。”由此可知,西庐寺作为一方丛林最早始于明末清初,以此可知紫蓬山山名叫起最早也是清康熙之后。然而嘉庆《合肥县志》卷一图说中并无紫蓬山,可见当时李陵山之名仍未被紫蓬山取代。我们再往前追溯,李陵山以前这座山名叫良余山、连枷山,郦道元《水经注》说肥水出于此。后代志书载明,及今人考评,肥水发源于将军岭,而将军岭在紫蓬山之东,得名于抗金名将葛升的故事。可见良余山、李陵山、将军岭之名称均早于紫蓬山。2008年安徽人民出版社出版的《畅游新合肥》《紫蓬山风景区》一文中表述:明万历十八年(即1580年)西庐寺前建了一座玄武殿,悬挂匾额“福地紫蓬”,自此才开始叫作紫蓬山。如是之说,有待商榷,明万历年到清嘉庆年间,官方还没有西庐寺的记载。紫蓬山之名称由来如同车窗外的秋雨,若影若现地在我脑海里摇摆着。

车到紫蓬山风景区游客接待中心大门停下,我们下车等待西庐寺派来的引导者。此刻,雨已住,天空渐渐开朗,原本朦胧的山色慢慢地清晰。向山的深处和高处望去,翠色中缠绕的是紫色的藤条,点缀的是招手的枫叶。山之东南上空散开的云彩中折射出的阳光,又给山体增加些许暖意,秋色显得明晰了。从游客中心到西庐寺是一条新修的沥青路,平坦、宽敞,随山形曲折而上,两边挂牌保护的古树井然直立,亭亭如盖。再次乘车登山,很快便到了西庐寺大雄宝殿的平台,我们下了车。向下是天王殿和山门,向上是大雄宝殿,地藏殿,观音殿,藏经楼和望湖塔,东南边一片建筑是僧侣起居用房。这是一群仿唐风格的建筑体,依山形而筑,山在寺中,寺在树中,紫红色的墙壁在绿色中掩映,自然透出端庄而神秘的色彩。

界心法师引我于东坡堂坐下,紫蓬山管委会主任周先惠女士早在等候。我们原本熟人,一落座便热议紫蓬山的前世、今生和未来。谈论更多的是如何把紫蓬山打造成生态之山、文化之山。作为大合肥的一扇肺叶,而吐纳更多更清新的气息。紫蓬山是大自然的圣品,不愧为庐阳第一山,是秋天赐给合肥人民的礼物。秋日下紫蓬山庄严、神秘。紫蓬山也许不独指李陵山,可以是由大别山自六安入肥西境连绵不断的山体,她包括大潜山、圆通山、周公山以及道士山和将军岭等岗膀和丘脉。原肥西县政协副主席黄松泉先生结集在《庐阳揽胜》一书《紫蓬山》篇中写道:“合肥西南,有一脉群山,东西绵延五十里,以紫蓬山、圆通山、大潜山为三大主峰,统称紫蓬山区。”如果黄先生同意,能否把这句话改为“以李陵山、圆通山、大潜山为三大主峰,统称为紫蓬山区。”

秋天因愁绪滋长而成熟。在紫蓬群山中,周瑜因在紫蓬饱读诗书而有妙计安天下;李典南征北战而甘愿祀祖李陵于紫蓬;苏轼因在紫蓬小憩挥毫而有大江东去之文思;葛升雄才伟略抗金名成后归隐紫蓬;袁宏谟折戟苏州而在紫蓬中兴西庐。更有晚清时节,紫蓬山区三山脚下涌现出一大群淮军将领,诸如刘铭传、张树声、周盛波、唐定奎之辈,领百年历史风骚。

紫蓬山,龙腾于江淮之间,一脉秋色浸透的群山。

作者简介:

袁文长(1959.7-),安徽省肥西县花冈中学教师,安徽省合肥市总工会副主席,合肥市政协副秘书长、办公厅主任、办公厅党组副书记、机关党委书记,合肥之友绍兴理事会副理事长,合肥之友书画院副秘书长,合肥市地方志编纂委员会成员,第一届合肥之友联谊会理事,安徽省书法家协会会员。其书法作品结体严紧,浑劲雄强,稳适蕴霁,架善笔妙,书作曾入选“全国第三届行草书展”等。另有《漫步西递嚼楹联》、《孤独是一种心境》等文章发表。

|